El peso del apellido: una tarde en la base naval de Rota

—¿De verdad tienes que venir? —me susurró mi madre, apretando el bolso contra el pecho mientras bajábamos del coche frente a la base naval de Rota—. Ya sabes lo que piensa tu padre…

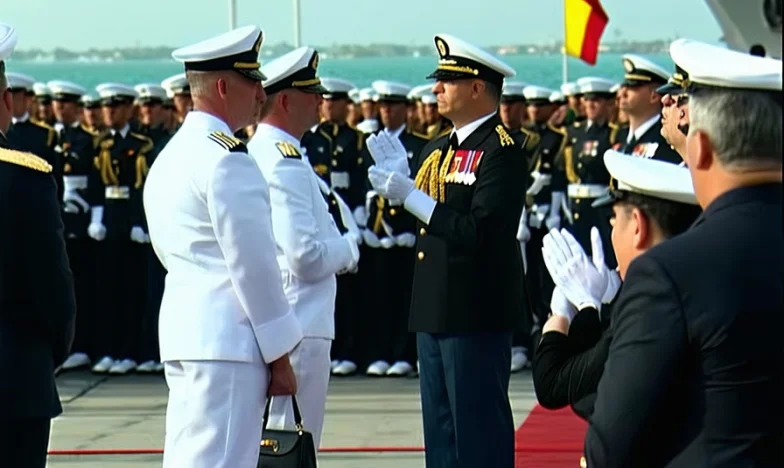

No respondí. El aire salado del Atlántico me llenó los pulmones y sentí cómo la tensión me recorría el cuerpo. Mi padre caminaba delante, erguido como si aún llevara el uniforme, aunque hacía años que se había jubilado. Mi hermano Javier, impecable en su traje de gala, nos esperaba junto a la entrada, rodeado de compañeros y oficiales. Hoy era su día: el ascenso a teniente de navío. Y yo… yo era el rumor incómodo del que nadie quería hablar.

—Mira quién ha venido —dijo mi padre en voz baja, sin mirarme—. No hagas ninguna tontería, ¿eh?

Me mordí la lengua. Desde que decidí dejar la Academia Naval, mi familia había contado a todo el mundo que me había rendido, que no estaba hecho para la vida militar. «Desertor» era una palabra que flotaba en las conversaciones familiares como una nube negra. Nadie preguntaba por qué ni cómo. Simplemente, era más fácil así.

Entramos al salón de actos. Las banderas colgaban solemnes y el murmullo de los asistentes llenaba el aire. Me senté en la última fila, lejos de mi familia, observando cómo Javier saludaba a sus superiores con esa sonrisa perfecta que siempre le salía tan natural. Mi madre se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado; mi padre no apartaba la vista del escenario.

El comandante Ortega subió al estrado. Su voz retumbó en las paredes:

—Hoy celebramos el esfuerzo y la dedicación de nuestros jóvenes oficiales…

Mientras hablaba, sentí las miradas de algunos conocidos clavadas en mi nuca. «Ahí está el hermano del héroe… el que no aguantó la presión», parecían decir sus ojos.

Cuando llegó el turno de Javier, todos aplaudieron. Mi padre se levantó con orgullo; mi madre sollozaba abiertamente. Yo apenas podía moverme. Entonces, ocurrió lo impensable.

El comandante Ortega bajó del estrado y, tras felicitar a Javier, se giró hacia mí. Me miró fijamente, con esos ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias.

—Coronel… ¿usted también está aquí?

Un silencio helado cayó sobre la sala. Mi padre se quedó paralizado; su sonrisa desapareció como si le hubieran arrebatado el alma. Mi madre dejó caer el pañuelo al suelo. Todos los presentes me miraron, esperando una explicación.

Sentí cómo me ardían las mejillas. No era coronel —ni siquiera terminé la carrera— pero Ortega sabía perfectamente quién era yo y lo que había pasado. Había sido su alumno más prometedor… hasta que decidí marcharme.

—Sí, comandante —respondí con voz firme—. No podía perderme este momento.

Ortega asintió, sin dejar de mirarme.

—Me alegro de verle por aquí. Su hermano ha seguido sus pasos… aunque cada uno tiene su propio camino.

Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Mi padre apretó los puños; mi madre me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada.

El resto de la ceremonia transcurrió como si nada hubiera pasado, pero yo sentía que algo había cambiado para siempre. Al salir al patio, mi padre me agarró del brazo.

—¿Por qué has venido? ¿Para humillarnos? —susurró entre dientes.

—He venido porque es mi hermano —le respondí—. Y porque no pienso esconderme más.

Mi madre intentó mediar:

—Por favor, no discutáis aquí…

Pero ya era tarde. La verdad había salido a la luz y nadie podía volver a meterla bajo la alfombra.

Javier se acercó después, cuando todos se dispersaban para las fotos y los abrazos forzados.

—Lo siento —me dijo en voz baja—. No sabía que iban a decir eso de ti…

Le sonreí con tristeza.

—No tienes que disculparte por nada. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene.

Nos abrazamos brevemente, como si quisiéramos recuperar los años perdidos entre silencios y medias verdades.

Esa noche, mientras volvía solo a Sevilla en el tren, miré por la ventana las luces lejanas de los pueblos andaluces y pensé en todo lo que había pasado. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros? ¿Cuánto pesa realmente un apellido o una tradición familiar?

Quizá algún día mi familia entienda que ser valiente no siempre significa seguir órdenes… A veces significa atreverse a ser uno mismo.