Mi esposo me envió una factura por nuestra vida juntos: una historia de amor, dinero y traición en México

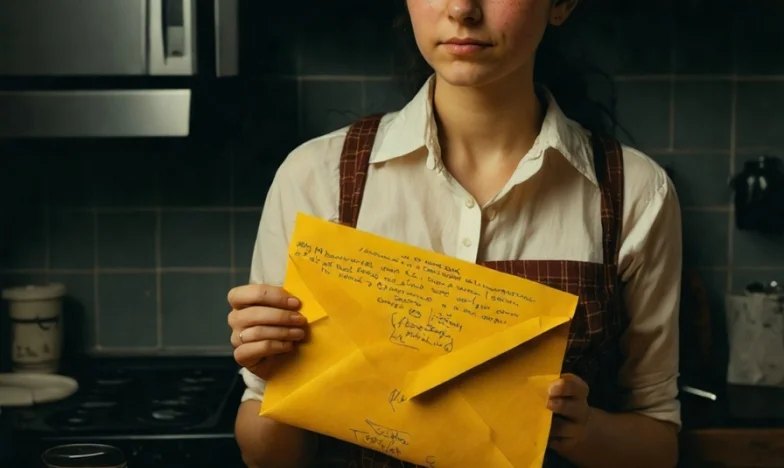

—¿Qué es esto, Julián? —pregunté con la voz quebrada, sosteniendo el sobre amarillo que encontré sobre la mesa de la cocina. El olor a café frío y pan dulce se mezclaba con el sudor helado que me recorría la espalda. No era una carta de amor, ni una nota de disculpa. Era una factura. Una lista detallada, con fechas y montos, de todo lo que habíamos gastado juntos en los últimos diez años: renta, supermercado, vacaciones, hasta el regalo de cumpleaños de nuestra hija Camila.

Julián no levantó la vista del celular. —Es lo justo, Mariana. Si vamos a separarnos, cada quien debe hacerse responsable de lo suyo.

Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿En qué momento el hombre con el que compartí sueños y desvelos se convirtió en un contador frío? ¿Cuándo nuestra historia de amor se transformó en un balance de cuentas?

Recuerdo cuando nos conocimos en la UNAM. Él estudiaba ingeniería civil y yo letras hispánicas. Nos enamoramos entre huelgas estudiantiles y cafés baratos en Coyoacán. Juramos que el dinero nunca sería más importante que nosotros. Pero la vida en la Ciudad de México es dura. Los sueldos no alcanzan, las rentas suben, y los sueños se achican para caber en un departamento de interés social en Iztapalapa.

Al principio, las discusiones eran pequeñas: quién pagaba la luz, quién compraba el gas. Pero después de que Julián perdió su trabajo en la constructora y yo tuve que aceptar horas extras como maestra suplente, el dinero se volvió un monstruo silencioso entre nosotros. Cada peso era motivo de pelea. Cada gasto, una herida.

—¿De verdad crees que esto es justo? —le pregunté con lágrimas en los ojos—. ¿Después de todo lo que hemos vivido?

Julián apretó los labios. —No quiero pelear más, Mariana. Solo quiero que las cosas queden claras.

Me senté en la mesa, temblando. Recordé las noches en que él llegaba tarde, oliendo a perfume barato y cigarro. Las llamadas misteriosas. Las mentiras pequeñas que se fueron acumulando como polvo bajo la alfombra.

—¿Hay otra mujer? —solté de golpe.

Julián guardó silencio. Su silencio fue la respuesta más cruel.

La factura seguía ahí, como una sentencia. Me reclamaba cada peso invertido en nuestra historia: las idas al cine cuando no teníamos para cenar, los regalos improvisados para Camila, las veces que pagué su pasaje porque él no tenía ni para el metro.

Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana viendo las luces lejanas del periférico y escuchando los gritos de los vecinos. Pensé en mi madre, que siempre decía: “El amor no se mide en dinero, pero tampoco se vive del aire”. Pensé en Camila, dormida en su cuarto con sus muñecas rotas y sus sueños intactos.

Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Los niños me recibieron con dibujos y abrazos pegajosos. Pero por dentro estaba rota. ¿Cómo explicarle a una niña de ocho años que su papá ya no quiere estar con nosotras? ¿Cómo decirle que ahora el amor cuesta y se paga a plazos?

Mi hermana Lucía vino esa tarde con tortillas calientes y un litro de pulque para animarme.

—¿Y ahora qué vas a hacer? —me preguntó mientras partía el queso fresco.

—No sé —le respondí—. Siento que todo fue una mentira.

Lucía me abrazó fuerte. —No eres la única, Mariana. A mí también me pasó con Ernesto. Un día simplemente dejó de quererme y empezó a contar cada peso que gastábamos.

Me di cuenta de que no era la única mujer rota por el peso del dinero y la traición. En nuestro barrio muchas mujeres cargan con historias parecidas: esposos ausentes, cuentas sin pagar, hijos que preguntan por qué papá ya no viene a cenar.

Esa noche enfrenté a Julián por última vez.

—¿Por qué me haces esto? ¿Por qué convertir nuestra vida en una deuda?

Él suspiró cansado.—Porque ya no te amo, Mariana. Porque quiero empezar de nuevo… sin cargas.

Me dolió más su indiferencia que cualquier infidelidad. Me dolió saber que para él yo era solo un gasto más en su contabilidad emocional.

Decidí no pagarle ni un peso. Guardé la factura como un recordatorio amargo de lo que no quiero volver a vivir.

Pasaron los meses. Aprendí a vivir sola con Camila. Aprendí a reírme del gas cortado y del arroz recalentado tres veces. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza y a celebrar cada pequeña victoria: un aumento en el trabajo, una tarde sin lágrimas, una sonrisa de mi hija.

Un día encontré a Julián en el mercado, comprando frutas con una mujer joven y rubia. Me miró con culpa y bajó la cabeza. Yo solo le sonreí con dignidad.

Ahora sé que el amor no se mide en facturas ni en pesos gastados. Que la dignidad vale más que cualquier cuenta por pagar.

A veces me pregunto: ¿Cuántas mujeres más tendrán que recibir una factura para entender su propio valor? ¿Cuántos hombres seguirán creyendo que el amor es un negocio?

¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu vida se convirtió en un recibo por cobrar?