Cuando la lealtad no basta: El día que decidí dejar de callar

—¿Cómo que el puesto es para Lucía? —pregunté, sintiendo que la voz me temblaba, aunque por fuera mantenía la compostura de siempre.

Mi jefe, don Ernesto, ni siquiera levantó la vista del portátil. —Soledad, ya sabes cómo es esto. Lucía tiene mucho potencial y necesitamos sangre nueva en el equipo directivo. Además, tú eres imprescindible donde estás.

Me mordí la lengua. «Imprescindible»… ¿Cuántas veces había escuchado esa palabra como excusa para no dejarme avanzar? Ocho años en Tecnopuente, ocho años tragando sapos y trabajando horas extra sin rechistar. Ocho años creyendo que en España, si te esfuerzas y eres leal, tarde o temprano llega tu momento. Qué ingenua.

Salí del despacho con una sonrisa forzada. En el pasillo, los compañeros me miraban de reojo. Algunos sabían lo que había pasado; otros fingían no enterarse. En la máquina de café, Marta me susurró:

—Tía, ¿estás bien? Si quieres, nos tomamos unas cañas esta tarde y lo rajamos todo.

Asentí, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. No era solo rabia, era decepción. Había sacrificado cenas familiares, cumpleaños de mi sobrino, hasta las vacaciones en la playa con mis padres en Cádiz por este trabajo. Y ahora, todo para que Lucía —recién salida del máster y sin haber pasado una sola noche en la oficina durante una crisis— se llevara mi puesto.

Esa noche, en casa, mi madre me llamó. —Soledad, hija, ¿cómo te ha ido hoy?— Su voz cálida me hizo tambalearme.

—Bien, mamá —mentí—. Un día largo.

Pero ella me conoce demasiado bien. —No me engañes, niña. ¿Otra vez te han hecho la pirula en el curro?

No pude evitarlo y rompí a llorar. Mi madre escuchó en silencio y luego soltó:

—Mira, cariño, aquí en España siempre ha habido enchufismo. Pero tú vales mucho más que todo eso. No te dejes pisar.

Colgué sintiéndome un poco menos sola. Pero al día siguiente, cuando vi a Lucía sentada en «mi» despacho, rodeada de flores y felicitaciones hipócritas, algo dentro de mí hizo clic.

Durante la comida, me acerqué a Ernesto.

—Quiero hablar contigo —le dije con voz firme.

Él sonrió como si nada. —¿Qué pasa ahora?

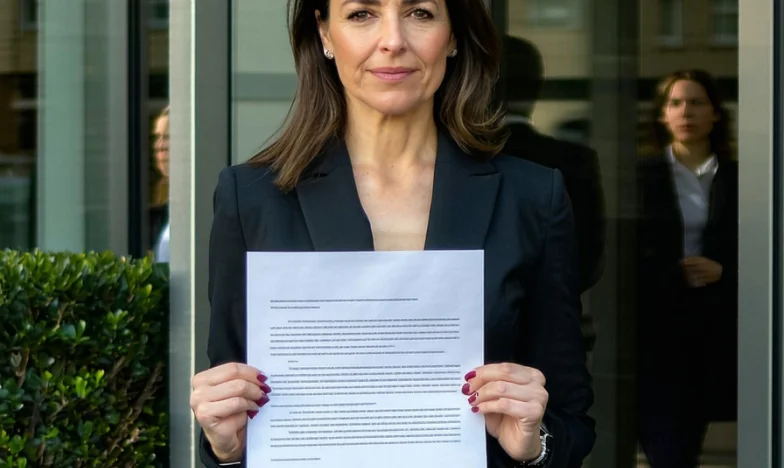

—Que me voy. Aquí tienes mi carta de renuncia. Y no te preocupes por el proyecto con los franceses; ya he dejado todo documentado para que Lucía no se pierda.

Por primera vez en años vi a Ernesto perder la compostura. —Pero Soledad, ¿cómo vas a dejarme tirado ahora? ¡Eres fundamental!

—Eso decías siempre para no ascenderme. Ahora tendrás que apañártelas sin mí.

Salí de la oficina con la cabeza alta. Marta me abrazó fuerte y algunos compañeros me aplaudieron bajito. En el metro de vuelta a casa sentí miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad.

Esa noche cené tortilla con mi madre y brindamos con vino barato por los nuevos comienzos. Me di cuenta de que había estado viviendo para un trabajo que nunca iba a valorarme como merecía.

Ahora busco algo diferente: un sitio donde el esfuerzo cuente más que los apellidos y donde las mujeres no tengamos que sonreír mientras nos pisan.

¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado por miedo a perder lo poco que tienes? ¿No crees que ya va siendo hora de empezar a reclamar lo que nos corresponde?