Mentiras que pesan más que el amor

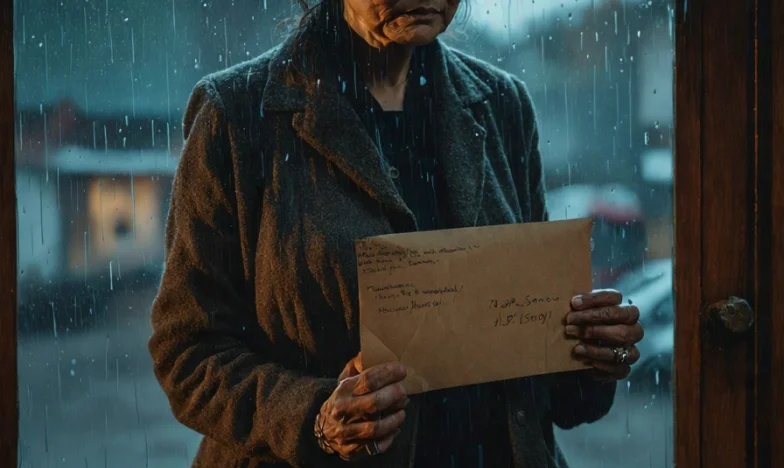

—¡No me hagas esto, por favor!—grité, con la voz quebrada, mientras sostenía en mis manos el sobre arrugado que contenía mi carta de despido. La directora, la señora Ramírez, me miraba con esa mezcla de decepción y lástima que sólo una madre podría entender. —Mariana, falsificaste tu título universitario. ¿Sabes lo grave que es esto?—me dijo, bajando la voz para que los demás profesores no escucharan desde el pasillo.

Sentí que el mundo se me venía encima. Afuera llovía con furia, y cada gota que golpeaba el ventanal parecía marcar el ritmo de mi desgracia. Pensé en mis hijos, en mi esposo Daniel, en la hipoteca del departamento en Villa del Parque. Pensé en mi mamá, que siempre decía: “La verdad sale a la luz, hija. No construyas tu vida sobre mentiras”. Pero yo no tuve opción. O eso creí.

Todo comenzó hace seis años, cuando Daniel perdió su trabajo en la fábrica textil. Yo era maestra suplente en una escuela pública de Buenos Aires y apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Cuando salió la convocatoria para un puesto fijo, pedían título universitario. Yo había dejado la carrera de Letras en tercer año porque nació Camila y después llegó Tomás. La vida se me fue entre pañales y cuentas impagas. Una amiga me dijo: “Mariana, todos lo hacen. Nadie revisa esos papeles”. Y yo, desesperada, falsifiqué el diploma.

—Señora Ramírez, le juro que iba a terminar la carrera… sólo necesitaba un poco más de tiempo—supliqué.

Ella suspiró y me devolvió el sobre. —No puedo hacer nada. El Ministerio ya está enterado. Tienes que irte hoy mismo.

Salí bajo la lluvia, sintiendo que cada paso me alejaba de todo lo que había construido. Caminé hasta la parada del colectivo, empapada y temblando. No sabía cómo iba a decírselo a Daniel. Él siempre fue el honesto, el recto. Cuando llegué a casa, Camila hacía la tarea y Tomás jugaba con su pelota desinflada en el pasillo.

—¿Mamá, por qué llorás?—me preguntó Camila.

No pude responderle. Me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Cuando Daniel llegó del trabajo temporal en el corralón, le conté todo. Su silencio fue peor que cualquier grito.

—¿Por qué no confiaste en mí?—me dijo finalmente.—¿Por qué no me dijiste que estabas tan desesperada?

—No quería verte derrotado otra vez—le respondí.—Pensé que si yo conseguía ese puesto fijo podríamos salir adelante.

Esa noche dormimos espalda con espalda. Sentí su dolor y su decepción como un peso insoportable sobre mi pecho.

Los días siguientes fueron un infierno. Mi mamá vino a ayudarme con los chicos y me miraba con tristeza. —Te lo advertí, Marianita. Pero ahora hay que ser fuerte—me dijo mientras preparaba mate.

El teléfono no dejaba de sonar: eran los padres de mis alumnos, algunos indignados, otros compasivos. Una vecina chismosa le contó a medio barrio lo que había pasado. En la panadería sentí las miradas y los susurros: “Esa es la maestra trucha”.

Daniel empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Una noche lo enfrenté:

—¿Me vas a dejar?

Él bajó la mirada.—No sé qué hacer, Mariana. Te amo, pero esto… esto nos cambió para siempre.

Me sentí más sola que nunca. Busqué trabajo en todos lados: limpiando casas, cuidando ancianos, vendiendo empanadas en la esquina. Pero nadie quería contratar a una mujer marcada por el escándalo.

Un día Camila llegó llorando del colegio:

—Mamá, las chicas dicen que sos una mentirosa y que seguro yo también miento.

La abracé fuerte.—No sos como yo, hija. Vos vas a ser mejor.

Pasaron los meses y la plata se acababa. Vendimos el televisor y después la heladera vieja. Daniel consiguió un turno extra en el corralón pero apenas alcanzaba para pagar la luz y algo de comida. Empecé a ir a Cáritas por bolsones de alimentos. Sentía vergüenza, pero mis hijos tenían hambre.

Una tarde recibí un mensaje inesperado de Lucía, una excompañera de la facultad:

—Mariana, sé lo que pasó. Si querés terminar la carrera, te ayudo con los apuntes y los trámites.

Me aferré a esa esperanza como a un salvavidas en medio del naufragio. Volví a inscribirme en la universidad pública y empecé a estudiar de noche, después de acostar a los chicos. Daniel empezó a mirarme distinto: ya no con rencor sino con una mezcla de admiración y tristeza.

Un día me senté con él en la cocina:

—¿Todavía me amás?

Él me tomó la mano.—Sí, pero necesito tiempo para perdonarte… y para perdonarme por no haber visto tu dolor.

La vida siguió cuesta arriba. Hubo días en los que quise rendirme: cuando Tomás se enfermó y no tenía plata para los remedios; cuando Camila reprobó matemáticas porque yo no podía ayudarla; cuando mi mamá enfermó del corazón y tuve que pedirle plata prestada a una tía lejana de Mendoza.

Pero también hubo pequeños milagros: una vecina me regaló una bolsa de ropa para los chicos; una señora mayor me pagó extra por limpiar su casa porque “le recordaba a su hija”. Lucía venía cada semana con tortas fritas y apuntes subrayados.

Después de dos años logré recibirme. El día del acto de colación Daniel estaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas. Camila y Tomás me abrazaron tan fuerte que sentí que todo valía la pena.

Conseguí trabajo como bibliotecaria en una escuela nocturna del barrio. No era lo mismo que antes, pero era honesto y suficiente para empezar de nuevo.

Hoy miro hacia atrás y me pregunto: ¿Cuántas mujeres como yo han tenido que elegir entre mentir o ver a sus hijos pasar hambre? ¿Cuántos matrimonios sobreviven al peso de las mentiras necesarias? ¿Vale más una verdad dolorosa o una mentira piadosa cuando se trata de sobrevivir?

A veces me despierto en medio de la noche preguntándome si alguna vez podré perdonarme del todo… ¿Y ustedes? ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar?